uento: No sé. Estoy perdiendo algo. No me gusta y no me gusta. Quizás si lo leo en un tiempo lo necuentre mejor. Debe ser que estoy en un momento en el que no deberí escribir. Igual eso no me va a detener. Con el intento nunca fallo.

uento: No sé. Estoy perdiendo algo. No me gusta y no me gusta. Quizás si lo leo en un tiempo lo necuentre mejor. Debe ser que estoy en un momento en el que no deberí escribir. Igual eso no me va a detener. Con el intento nunca fallo.

Miré por la ventana. Allá arriba todavía estaba el estúpido de su hermano pegado contra el vidrio, mirando como la nada se movía. Cerré las cortinas rápidamente y apagué la luz del cuarto. ¿Dónde estaba ella? Ya debería haber llegado.

Prendí una lámpara de pie y me recosté en el sillón rojo al lado de la chimenea para calentarme un poco del frío. Desde donde yo estaba sentado no podía ver la ventana directamente, pero sí por el elaborado espejo de oro que estaba arriba de donde salía el calor. El otro sillón, que se encontraba a mi derecha y también miraba hacia el fuego y el espejo, estaba vacío. Siempre lo había estado.

Levanté de la pequeña mesa de madera que estaba entre los dos sillones un libro un poco viejo. No me acuerdo bien el título ni exactamente de qué se trataba. Me acuerdo sí, que no lo había levantado para leer, sino para tirarlo al fuego y ver cómo se quemaba. No era un libro cualquiera, sino que contenía todo lo que se suponía que era verdad, estando divido en una parte más antigua y una más nueva.

En el fuego se formaron formas. Los leños se iban cayendo y las chispas seguían subiendo por el túnel que llevaba hacia fuera. ¡Qué divertido era mirar esos movimientos! A veces aparecían entre las formas ángeles mirando hacia arriba, como rezando, otras grandes bestias que chillaban de terror. Pronto el fuego dejó de vivir tanto, y decidió quedarse más tranquilo por un momento.

Olvidé en seguida el fuego, apagué la lámpara y corrí las cortinas. Miré para todos los costados, ella no estaba. En la ventana de en frente, sin embargo, cruzando toda la nieve que dividía las dos casas, parecía haber una luz. Miré más profundamente, y pude ver a través de las cortinas el cuarto que allí se encontraba.

A la izquierda de la ventana había una cama y a la derecha un escritorio con varios libros (abiertos y cerrados) y una pequeña lámpara encendida. El fuego llameante de ésta, era lo que jugaba con las sombras y me hacía confundir las cosas. La puerta estaba, creo, exactamente en frente de la ventana. Estas cosas, sumadas a una biblioteca contigua a la cama, eran las únicas que sobrevivían en aquel triste cuarto.

La niña estaba sentada, leyendo o estudiando, en frente del escritorio. Se reclinaba con la silla, jugando para no aburrirse completamente con lo que sea que estuviera haciendo.

Miré hacia la ventana de arriba. Seguía aquel estúpido mirando, mas ahora su vista se dirigía exactamente hacia acá. Más rápido que la vez anterior, cerré las cortinas y me eché para atrás, cayéndome de espaldas en la caliente alfombra. Me levanté como si nada hubiera ocurrido y me senté de vuelta en mi sillón, mirando ahora el espejo, reflexionando.

Quizás podría dejar la cortina abierta, y ver a través de ella el otro cuarto. Pero seguro que el hermano se daría cuenta. ¡Mas qué puede hacer él! No tiene la suficiente capacidad intelectual para salir de esa ventana. No se va a dar ni cuenta de lo que hago. Claro, él no notaría nada, pero seguro que hablaría, contaría, y los padres entonces se enterarían. No, ahora no puedo mirar.

Así, pensando esto me fui parando, y, agachado debajo de la ventana (después de apagar todas las luces que restaban en la habitación) abrí la cortina, para que la luz de la luna que venía de la ventana de en frente, entrara. Me fui rápido sin mirar si el hermano estaba o no a sentarme en el sillón y mirar por el espejo.

El fuego ya se había apagado así que eso no me preocupaba. Mas había algo en la mirada del hermano que me demostraba con seguridad en el peligro en que yo me encontraba. Seguí mirando por el espejo. Agarré la taza de café, y al notar el poco peso que tenía me levanté bruscamente y la lancé contra la pared.

Fui a la cocina a agarrar otra taza. Al fin, llegué y me serví otra taza, y la tomé rápidamente. Me serví otra vez yéndome hacia el sillón. Apoyé las dos cosas, la taza y el jarro, en la mesa que estaba en mi costado. Concentré mi vista en la figura que parecía concentrada en el escritorio.

Supongo que ella estaba leyendo algo, no parecía ya aburrida. Cada tanto cambiaba de posición: se ponía más cerca del escritorio, levantaba el libro, movía las manos, agarraba otro libro buscando algo y lo cerraba. Mas no dejó de leer las mismas hojas por más de una hora. Siempre lo mismo. Nunca sus delicadas e infantiles manos se posaron sobre las suaves hojas para cambiar de palabras. Esto yo no lo entendía.

¿Acaso eran unas palabras que ella se tenía que aprender de memoria? ¿O simplemente eran unas hojas que la transportaban a otro mundo y que por lo tanto ella quería leer?

Después de un rato me di cuenta. Corrí y cerré las cortinas, y me fui hasta mi dormitorio, recostándome rápidamente en la cama. ¡Me había visto! Estoy seguro que ella estaba mirando hacia acá. Lamentablemente la ventana de mi cuarto daba justo en frente a la del estúpido, no podía osarme a mirar a través. Sentí como la cabeza me daba vueltas. Tenía sueño, aunque era recién la temprana noche; el problema es que no había dormido por días, quizás por semanas ¿quién sabe?

Cerré los ojos e intenté dormir. Seguía mareado. No podía sacarme su mirada de la cabeza. Me tapé con las sábanas. Seguí pensando en ella. Pasé horas así acostado. Me paré y me dirigí hacia mi escritorio. Agarré una hoja y una pluma y empecé a escribir una carta. No recuerdo a quién ni por qué, pero me acuerdo que narraba todo lo sucedido. Agarré la carta y me la guardé en el bolsillo. No iba yo a salir de la casa, pero de alguna manera tenía que entregarla al destinatario.

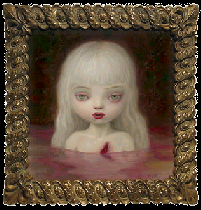

Mi mente fue rápidamente asediada otra vez por la niña de la casa de al lado. Era tan hermosa. La mujer más hermosa aunque todavía tenía simplemente los rasgos de una niña de diez años, pues esa era su edad. Pelo negro reposado en su cara. Ojos verdes que iluminaban cualquier oscuridad. Demasiado hermosa quizás. Su tez pálida. La piel tan tersa, tan suave. A veces cuando me cruzaba con ella por la calle (¡oh, tan lejano ese tiempo!), me chocaba con ella sólo para que nuestras manos se rozaran. ¡Qué hermosa, qué perfecta que es!

Caminaba tan bien, como si fuera una señora. Tan seria, pero al mismo tiempo, tan llena de sentimientos. A cada paso que ella daba una flor nacía en el mundo y de perfume se llenaba cualquier lugar. Así tan hermosa era ella. Podía yo decirle que era hija de dioses, por su cara y sus acciones, pero nunca me animé a dirigirle la palabra ni ella pareció tener las ganas de mandar frases hacia mí.

Me paré y entre las maderas que tapaban la ventana que daba al frente de la casa (por donde entraba un poco de luz) dejé caer la carta para que el sabio viento la condujera a dónde sea que ella fuera.

Las maderas habían sido puestas por mí (obviamente puesto que nadie vivía conmigo en mi casa) por miedo a mismo. No quise cubrir las ventanas del costado para poder verla a ella. También tranqué las puertas. No quería poder salir de la casa, porque ya varias veces había intentado, agarrando el arma que se encuentra en el cajón de mi escritorio, matar a la niña.

Un viento abrió las cortinas fuertemente y pude ver la cara del estúpido en la ventana, mirando también el hacia mí. Sin dudarlo, corrí a agarrar la misma pistola que tantas veces había intentado de ser usada. Disparé hacia la ventana hacia el niño de en frente. Con él, todo desapareció, la casa de enfrente, la niña, mi obsesión. Y la sangre corrió por mi cuarto; me arrodillé en el suelo y lloré.

Vi cómo mi hijo dejaba de ver por esa ventana y volvía sentarse a mi lado, en el sillón rojo, frente al fuego. Agarró, y no me pregunten el por qué, La Sagrada Biblia y la tiró al fuego. Yo grité:

-¡Qué haces! ¡Blasfemo! Morirás pronto, los ángeles mismo te buscaran. ¡¿No te das cuenta que estás rechazando a todo el pasado y a toda la verdad?! Las puertas de los cielos no se abrirán para ti. Diviértete ahora pues, porque el sufrimiento vendrá del mismo fuego que ahora miras. ¡Sí! ¡Y te quemará!

Pareció como si él sonriera. Y yo me enojé. Me paré de mi asiento y le empecé a pegar con mi mano. Pero no pareció como si él se diera cuenta que yo algo estaba haciendo. Se quedaba quieto y parecía gustarle. ¡Estúpido, despierta!

Me cansé y me volví a sentar; en ese mismo instante, él se paró y abrió las cortinas, volviéndose a sentar lo más rápido que pudo, como si alguien por la ventana lo estuviera mirando. Enojado, tiró la taza de café.

Esta vez, yo estaba más calmada, así que fui a la cocina, le traje otra taza y le serví café. El me siguió hasta la cocina, lo que me dio un poco de miedo teniendo en cuenta la cantidad de armas que en ese lugar había. Pero nada ocurrió. Volvió a sentarse en su sillón y a mirar por el espejo.

De repente, cuando yo estaba contando la mejor parte de los cuentos que le hago para dormir, él se paró corriendo y subió las escaleras, supongo hacia su cuarto. Decidí dejarlo creyendo que tenía sueño.

Cuando estaba segura de que se fue, yo me paré en seguida para mirar por el espejo, para ver qué era lo que él miraba (ya desde hace semanas). Al sentarme en su sillón, pude ver como se veía por la ventana, la misma ventana que él tanto miraba. Fui hacia ella y miré. Sólo se veían los árboles del bosque que nos rodeaba, lo que era lo más seguro siendo mi esposo, su padre, un guardabosques (que ahora, pobre, tuvo que alejarse para irse a la guerra y salvar nuestro honor).

El árbol no tenía nada de especial, y menos en esta noche, una de las tantas noches en que yo no dormía a la espera de mi amado.

Me volví a sentar, agarré hilos y agujas para poder tejer, y empecé a crear algo, no sé qué. Se mezclaban los colores, iban en cualquier forma y para cualquier lado. A veces mis manos seguían cualquier camino, pues no era mi mente la que los dirigía.

Afuera empezó a llover con truenos y relámpagos. No sé por qué no había yo prendido las luces antes (mi hijo las había apagado), así que cuando me di cuenta toda la luz que aparecía por los rayos, me paré y prendí las luces, al mismo movimiento que cerré las cortinas.

¡Cómo extraño a mi esposo! Debe estar él perdido por terrenos vírgenes, donde las balas recorren todos los aires y la muerte no se filtra con las máscaras de gas. Debe ser tan terrible, tan horrible. Estoy segura que no soy la única a la que esto le ocurre. Mi hijo empezó a sentirse mal desde que se fue su padre. Ahora parece ignorarme, y estar todo el tiempo asustado. Pobrecito, cómo debe estar sufriendo.

El tratar de distraerme con las agujas no había servido; ninguna noche había servido.

Sentí pasos en el piso de arriba, así que supuse que él ya se había levantado. Fui a verlo. Estaba escribiendo una carta, seguro que era para su padre. Siempre lo quiso mucho. Yo no me animo a preguntarle esas cosas, quiero que él sea fuerte y trate de sobrepasar esas dificultades. Con la taza de café me quedé mirándolo, apoyada en la puerta.

Las lágrimas le empezaron a caer. Seguro que eran por su padre. Pobrecito, cómo sufre. Habría que ayudarlo de una forma. Pero él no tiene que llorar. Es un hombre, tiene que ser derecho y poder pelear, para sobrepasar las dificultades y ayudar a su familia, ese algo que hace tiempo olvidó.

Terminó la carta cuando el Sol ya estaba saliendo. Y a mi sorpresa la tiró por la ventana. Yo mientras tanto fui a abrir las cortinas para que la luz entrara. Escuché a la muerte. Mis ojos se cerraron, porque no querían ver mi propia sangre recorrer el suelo que mi esposo construyó.